営業職はもう「売らない」!?欧米で主流のソーシャルセリングとは

- pr-marketing9

- 2025年9月29日

- 読了時間: 9分

「テレアポやメールの反応が以前より鈍くなってきた」

「新しい顧客となかなかつながらない」

そんな悩みを抱える営業担当の方も多いのではないでしょうか。

そんななか、欧米では「ソーシャルセリング」と呼ばれる新たな営業スタイルがすでに主流になりつつあります。それに対し、日本では今もなおテレアポやメールを中心とした従来型の営業に頼る企業が多く、グローバルな潮流からはやや出遅れているのが現状です。

とはいえ、国内でソーシャルセリングを導入している企業はまだ限られており、今すぐ動き出せば競合より一歩先を行く“アーリーアダプター”としての優位性を築くことができます。

本記事では、日本の営業現場が直面する課題をひも解きながら、「なぜ今ソーシャルセリングが必要なのか」、そしてその導入をどう進めていくべきかを解説します。

日本の営業現場が直面する"3つの限界"

かつては主流だった営業手法も、環境の変化とともに通用しにくくなってきています。特に日本の営業現場では、次の3つの“限界”が大きな障壁となっています。

限界①:営業のピュアセールスタイムはわずか35%

日本の営業現場において、営業担当者が実際に顧客と向き合っている時間、いわゆる「ピュアセールスタイム」は、全体のわずか35.2%しかありません。残りの64.8%は、社内会議や資料作成、リスト整備、報告業務などいわゆる“非商談”時間に費やされているのが現状です。(出典:Forbes「Why Sales Reps Spend So Little Time Selling」)

また、BtoBの購買プロセスの約70%は、営業と接点を持つ前にすでに完了しているという調査結果もあります。(出典:6sense「How to Build Full-Funnel Omnichannel Campaigns with Intelligent Workflows」)

つまり、営業が顧客にアプローチできる頃にはすでに意思決定の多くが終わっている可能性が高く、成果につなげにくくなっているのです。

限界②:従来手法の成果は年々低下

テレアポやメールといった従来型の営業手法は、以前に比べて成果が出にくくなっています。

たとえば、テレアポにおけるアポイント獲得率は2018年には7.2%ありましたが、2023年には3.1%まで落ち込んでいます。(出典:テレマーケティング協会「テレアポイントメント実態調査 2018-2023」)「電話は通じたが受付で止まる」「話せても決裁権のない担当者どまり」といったケースに心当たりのある方も多いはずです。

メールマーケティングも同様で、2023年時点の平均開封率は35.63%、クリック率は2.62%にとどまっています。(出典:Mailchimp「2023 Email Marketing Benchmarks by Industry」)つまり、せっかくメールを配信しても、実際に読まれたうえでアクションにつながる確率はごくわずかなのです。

加えて、MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客)からSQL(営業アプローチすべき見込み客)への転換率も、2019年の23%から2023年には16%へと低下しています。(出典:Marketo「リードナーチャリング効果測定レポート 2023」)

これらのデータからは、顧客接点の質と効率を向上させるための新しいアプローチが不可欠だということが読み取れます。

限界③:属人化が営業組織の成長を妨げる

属人化も大きな課題の一つです。特定の優秀な営業担当者のノウハウに頼りきった体制では、再現性が生まれず、組織としての成長が止まってしまいます。

若手が属人的な営業スタイルしか学べなければ、成果のばらつきが大きくなり、モチベーション低下や離職リスクも高まります。

さらに「報告のための報告会議」などの非生産的な業務に多くの時間が割かれ、顧客対応に集中できないという悪循環も生まれがちです。

多くの現場では、属人化を脱し、チーム全体で再現性のある営業体制を築くことが急務となっています。

日本の営業現場が多くの限界に直面している一方で、欧米ではまったく異なるアプローチが浸透しています。それが「ソーシャルセリング」と呼ばれる営業手法です。

ソーシャルセリングとは「信頼を売る」営業手法

ソーシャルセリングとは、LinkedInなどのビジネスSNSを活用し、価値ある情報を発信しながら顧客との信頼関係を築いていく営業手法です。直接的な売り込みを行うのではなく、相手に「この人から話を聞いてみたい」と思わせることを目的とした、いわば「信頼を売る」アプローチといえます。

今や、企業の約60%が購買の意思決定をデジタル上で完結させる時代です。(出典:McKinsey & Company「Five fundamental truths: How B2B winners keep growing」)

顧客は、営業担当と会う前に自ら情報を集め、比較検討し、意思決定を終えていることも珍しくありません。こうしたなか、従来の“プッシュ型”の営業では、こうした購買行動に追いつけなくなってきています。

一方、ソーシャルセリングは従来の手法とは異なる“プル型”のアプローチです。

顧客の課題や興味関心に寄り添いながら、SNS上での情報提供や専門性のアピールを通じて、自然と信頼関係を築いていく。このような「売らない営業」とも呼ばれるスタイルは、従来のやり方で行き詰まりを感じている営業現場にとって、新たな突破口となる可能性を秘めています。

海外企業の圧倒的な導入実績

欧米では、ソーシャルセリングがすでに営業手法のスタンダードとして広く浸透しています。Forbes Global 2000に選出されている企業のうち、実に78%がソーシャルセリングを組織的に導入しているとの結果も。また、BtoB領域の購買決定者のうち89%がLinkedInを情報収集の場として活用しており、LinkedInはもはや営業活動の最前線の一つとなっています。(出典:「2023 B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends」)

実際に、ソーシャルセリングによって成果を上げている企業の事例も数多く報告されています。

たとえば、Oracle社では全営業職5,000人にLinkedIn活用の研修を実施。その結果、商談創出数が45%増加し、受注率も38%向上、契約までのサイクルは27%短縮されました。Adobe社も社内アンバサダー制度「デジタルエキスパートプログラム」を導入し、リード獲得が161%増、ウェビナー参加率は94%向上するという顕著な成果を挙げています。

これらの事例が示すように、ソーシャルセリングは一時的なブームではなく、実際の営業成果に直結する、再現性の高い手法として世界中で導入が進んでいます。

【先行者利益を獲得】ソーシャルセリングを起点に営業成果を底上げするには

日本国内でソーシャルセリングを営業施策として取り入れている企業は、まだごく一部にとどまっています。だからこそ、今取り組むことで“先行者利益”を得るチャンスをつかめます。

では、具体的にどのように導入を進めればよいのでしょうか。最後に、短期間でソーシャルセリング施策を軌道に乗せるためのロードマップとポイントをご紹介します。

短期間で軌道に乗せるためのロードマップ

ソーシャルセリングは、正しいステップを踏めば短期間でも効果を実感できる営業手法です。

ここでは、導入初期から成果創出までを効率的に進めるための、実践的なロードマップをご紹介します。

第1〜2週:プロフィール整備とツールの習得

まず着手すべきは、SNS上で信頼感を与えるプロフィールの整備です。顔写真や職務経歴、専門領域などを明確に記載し、プロフェッショナルな印象を与えられるようにしましょう。

同時に、ソーシャルセリングを支援するツールを使用する場合は、その操作方法をしっかり習得しておく必要があります。初期段階でこの基盤を整えることが、成果の出るアプローチにつながります。

第3〜4週:実践と改善で定着をめざす

プロフィールとツールの準備が整ったら、ターゲット顧客に対する実際のアプローチを開始します。投稿やDMへの反応を見ながら、メッセージの内容やタイミングを改善し、PDCAを回していきましょう。

「2週間で基盤を整え、1ヶ月で軌道に乗せる」ことをひとつの目安とすると、チーム全体の導入も現実的かつ再現性のあるものとなります。

一度成果が出始めれば、継続的な施策として社内に定着させることも難しくありません。

また、ソーシャルセリングの本質は、単なる接触ではなく、プロフィールや投稿を通じて「この人は信頼できる」と思ってもらえる状態をつくることにあります。

相手にとって価値のある情報を発信することで、自然な形で商談化をめざしましょう。

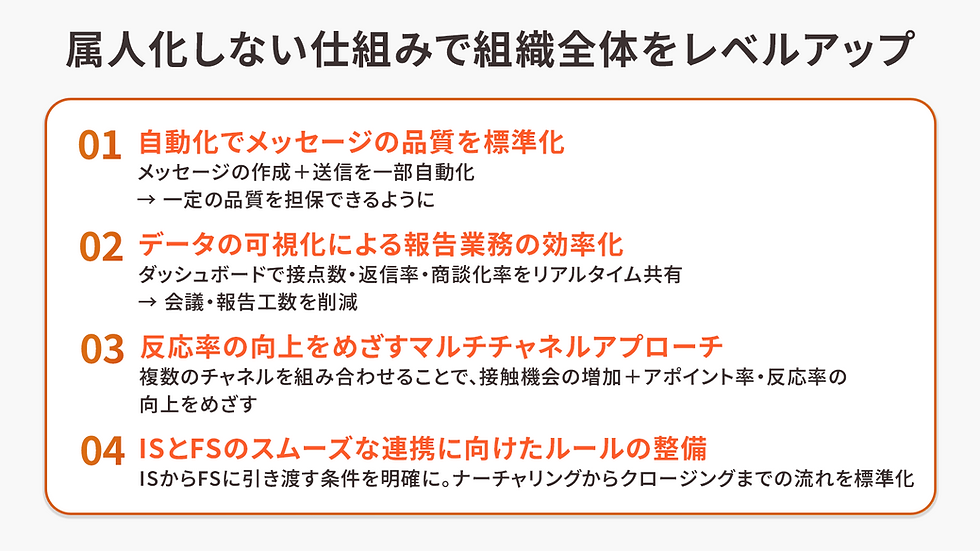

再現性のあるソーシャルセリング体制を構築するための4つのポイント

ソーシャルセリングに取り組む際、多くの企業が懸念するのが「属人化のリスク」です。

「SNSアカウントの運用が個人任せになってしまうのでは?」「実際にどのような行動が成果につながったのか見えにくいのでは?」といった不安の声は少なくありません。

しかし、事前に仕組みを整えておけば、個人への依存を防ぎながら、組織全体で再現性のある成果を生み出すことが可能です。

実行力のあるソーシャルセリング体制をつくるために押さえておきたいポイントは以下4つです。

①自動化でメッセージの品質を標準化

メッセージ作成や送信タイミングを自動化することで、担当者ごとのばらつきを防ぎ、一定の品質で顧客にアプローチできる

②データの可視化による報告業務の効率化

アプローチ状況や成果を可視化することで、定例会議や報告会議の時間を大幅に削減できる。営業担当者は本来の顧客対応に集中できるように

③反応率の向上をめざすマルチチャネルアプローチ

SNSだけでなく、電話やメールなど複数のチャネルを組み合わせることで、接触機会が増え、アポイント率や反応率の向上が期待できる。一つの手段に依存せず、多角的にアプローチすることで成果の安定性も高まる

④ISとFSのスムーズな連携に向けたルールの整備

SNS上で温度感を高めた見込み顧客を、フィールドセールスにスムーズに引き渡すルールを整備することで、部署間の連携が強化される。ナーチャリングからクロージングまでの流れが可視化・標準化されるため、組織全体で一貫した営業体制が構築できる

時代遅れにならないための選択【AUTOBOOSTで始める営業DX】

従来のテレアポやメール中心の営業手法が限界を迎えるなか、欧米ではすでに常識となったソーシャルセリング。日本の営業組織にとっても、今後の強力な打ち手といえます。

この新たな営業手法を、いかに早く、いかに効果的に取り入れられるかが、今後の営業成果を左右します。

AUTOBOOSTは、オンライン上の公開データを活用し、キーパーソンへのアプローチを効率化するプラットフォームです。購買決定者に直接リーチできることから、従来のアプローチ方法と比べて効率的にアポイント獲得や商談化につなげることができます。

さらに、接触履歴や行動データの分析を通じて、最適なタイミングでの再アプローチやメッセージの改善も図れるため、組織全体の営業力アップにも役立てられます。

「今のやり方では効率や再現性に限界がある」

「ソーシャルセリングに挑戦したいけれど、手作業で運用する余裕はない」

こうした課題を抱える方は、ぜひAUTOBOOSTで新たな営業スタイルを始めてみませんか?

コメント